GELESEN

Der Westen

Griechenland und Rom gelten als die Begründer der westlichen Zivilisation. Doch die antike Welt war viel stärker miteinander verbunden, als weithin bekannt ist.

|

See- und Fernhandelsrouten der phönizischen Stadtstaaten zwischen 1000 und 600 v.Chr. Phönizien als Stammregion in der Levante ist rot unterlegt. Der handelsexpansive Charakter der Phönizier, die in den Warenaustausch des westlichen Mittelmeerraum eingebunden waren, führte dazu, dass auch Teile Siziliens, Spaniens und Nordafrikas in ihren Kulturraum einbezogen wurden. Bildquelle © Phoenician Trade DE.svg. Autor DooFI2009 © Wikipedia gemeinfrei |

Nach herrschender Meinung sei der Westen, also Europa, auf den Errungenschaften und Werten des antiken Griechenlands und Roms aufgebaut. Allerdings verschwanden die Werte während des Mittelalters und wurden erst in der Renaissance wiederentdeckt und reaktiviert. So weit, so gut. Aber was, wenn das nicht stimmt?

Hatte also das Gebiet, das heute Europa oder "Der Westen" genannt wird und dass geografisch-geologisch nichts anderes ist als ein Wurmfortsatz Asiens, vielleicht mehr als diese beiden seinerzeit hochstehenden Zivilisationen als Geburtshelfer?

|

Buchcover Bildquelle © Verlag Klett-Cotta 2025

|

Es ist nicht grundsätzlich neu, dass sich diese antike Welt aus einer Vielzahl von Ethnien, Völkerschaften und Kulturen zusammensetzte. Die mediterran-westasiatischen Zivilisationen sind gut erforscht.

Die Wissenschaft kennt ihre funktionierenden Gemeinwesen und gar großen Städte, die krassen Gegensätze und Entwicklungsströmungen, ihre verschiedenen Sprachen, Schriften, Religionen sowie die engen als auch losen wirtschaftlichen Handelsverflechtungen.

Die Völkerschaften mochten zwar unablässig ihr Wissen austauschten, weitreichende Handelsnetzwerke betreiben, neue Technologien entwickeln. Aber bekanntermaßen beherrschten auch grausame Kriege, Krisen und Katastrophen die Antike, mit Versklavung, sexueller Ausbeutung, Diebstahl und gnadenlosen Unterjochungen.

|

Josephine Quinn. Foto © Sukant Deepak. Bildquelle © Verlag Klett-Cotta 2025

|

Die britische Althistorikerin Josefine Quinn hat nun nach Jahren der Arbeit eine Weltgeschichte vorgelegt, die eine andere Sicht auf unsere westliche Zivilisation bietet, ein wie The Times vermerkt „wahrhaft enzyklopädisches und monumentales Werk über die antike Welt“.

Das Historienwerk titelt „Der Westen. Eine Erfindung der globalen Welt. 4000 Jahre Geschichte“ und es ist ein konsequenter Blick auf die jahrtausendealten kulturellen Austausche verschiedener Gesellschaften, von den bronzezeitlichen phönizischen Siedlungen Byblos oder Tyros bis zum Zeitalter der Entdeckungen der Neuen Welt.

Quinns Reise beginnt also im Land der aufgehende Sonne, der Levante, des Jahres 2500 v. Chr. Jener Region am Mittelmeer, in der die ältesten Städte der Welt liegen. Sie führt die Leserschaft detailreich und spannend geschrieben durch Jahrhunderte wechselnder Kulturen, durch große und kleine Königreiche, entlang levantinischer Erkundungsrouten, Handelsfahrten und Siedlungen im frühen 1. Jahrtausend vor Christus.

Dabei legt die Autorin den Fokus auf die gewaltigen ostwestlichen Handelsnetzwerke, die, wenn man so will, eine frühe Form der Globalisierung und des „networking“ darstellten: Innovativ und assimilierend.

|

Jacques-Louis David Leonidas an den Thermopylen. Gemälde Öl auf Leinwand 395 x 531 cm, 1814. Standort Gemäldeabteilung des Louvre, Paris. Die Schlacht an den Thermopylen inspirierte Künstler und Architekten über Jahrhunderte hinweg. Leonidas, der spartanische König, der die Verteidigung an dem Pass leitete, verkörperte in besonderer Weise das Konzept der Opferbereitschaft. In der Antike wurden Denkmäler und Statuen errichtet, um an die gefallenen Helden zu erinnern. Bildquelle © Wikipedia gemeinfrei 2025. |

Dort, und nirgendwo sonst, dürften die eigentlichen Wurzeln des Westens zu finden sein, so die These der Autorin Quinn. Denn: „Die wahre Geschichte hinter dem, was heute der Westen genannt wird, ist viel größer und faszinierender.“

Damit ist man schon bei der zentralen These der Historikerin, die lautet: Es hat „nie eine einzigartige, rein westliche oder europäische Kultur gegeben“. In ihrem Buch vertritt sie ferner die Auffassung, dass der Westen mit seinen Werten – wie Freiheit, Rationalität, Gerechtigkeit und Toleranz – „zum großen Teil ein Produkt langjähriger Verbindungen zu einem weit größeren Netz aus Gesellschaften“ aus dem angrenzenden Süden, Norden und Osten ist.

Sie stützt sich auf vielfältige und höchst interessante aktuelle historische, archäologische und naturwissenschaftliche Forschungsergebnisse.

|

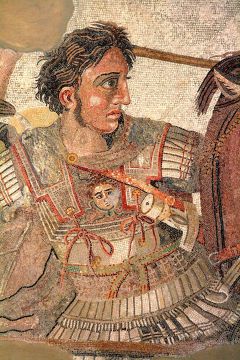

Alexander der Große (356 v. Chr.- 323 v.Chr.), Herrscher mit globalen Verbindungen. Aufgrund militärischer Erfolge, die eine Ausdehnung seines Reiches bis an den indischen Subkontinent ermöglichte, wurde sein Leben beliebtes Motiv in Literatur und Kunst. Detail der Alexanderschlacht (Mosaik, Pompeji ca. 150–100 v.Chr.) Bildquelle © Wikipedia gemeinfrei

|

So zum Beispiel auf Funde importierter Keramiken in Huelva aus dem Jahr 875 v. Chr.. Die Kolonie lag hinter den „Säulen des Herakles“, besser bekannt als Gibraltar.

Dort hatten phönizische Kaufleute und Seefahrer aus Tyros, fast 4000 Kilometer von ihrer Heimat entfernt und unter Nutzung neuer Schiffbautechnologien, längst Handel betrieben, bevor griechische Schiffe auftauchten.

Von der Schaffung der Alphabetschrift durch levantinische Arbeiter in Ägypten bis zur Ankunft indischer Zahlen in Europa über die arabische Welt, zeigt die britische Autorin, dass das Verständnis von Gesellschaften in Isolation falsch ist. Es sind Kontakte und Verbindungen, die den historischen Wandel vorantreiben. Menschen, nicht Völker, machen die Geschichte.

Der Westen ist ein opulentes Werk, das auf fast 700 Seiten, davon rund 150 mit Anmerkungen und Quellenhinweisen, außerordentlich tiefgründige Einblicke und damit eine durchaus neue globale Perspektive auf die Kulturlandschaft des „Westen“ bereitstellt.

Ein faszinierender anderer Blick auf die Weltgeschichte. Und dies im traditionell besten anglo-amerikanischen Historikerstil: präzise, sachgerecht, decorlos aber locker und nicht sperrig formuliert, hier und da mit einer Prise Humor.

Jedes der 30 Kapitel bietet einen sehr gut verständlichen, fesselnden und lehrreichen Lesestoff, im Sinne unterhaltsamer Lese-Expeditionen in die antike Welt rund um das Mittelmeer und weit darüber hinaus.

rART/cpw

► Josephine Crawley Quinn (*1973) studierte Alte Geschichte und mittelalterliche Archäologie in Oxford und Berkeley (University of California). Sie ist seit 2019 Professorin für Alte Geschichte an der Universität Cambridge. Quinn ist die erste Frau, die diesen Lehrstuhl innehat. Die Althistorikerin und Archäologin lehrte in den USA, Italien und Oxford und nahm an tunesisch-britischen Ausgrabungen in Utica, der ältesten phönizischen Stadt in Nordafrika, teil. 2019 wurde sie für eine Publikation über die Phönizier mit dem Society for Classical Studies Goodwin Award of Merit ausgezeichnet. Sie schreibt regelmäßig für die London Review of Books.

Literaturhinweis:

Josephine Quinn Der Westen. Eine Erfindung der globalen Welt. 4000 Jahre Geschichte. Übersetzt aus dem Englischen von Norbert Juraschitz und Andreas Thomsen. Verlag Klett-Cotta 2. Druckauflage 2025. Hardcover, 688 Seiten einschl. ausführlichen Anmerkungen, Register, mit Tafelteil und Karten. ISBN 978-3-608-96470-7. Preis 38 Euro