Archiv 2025

ERINNERUNGSKULTUR

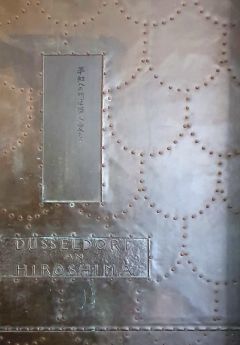

„Düsseldorf an Hiroshima“

So lautet ein fast unauffällig in der katholischen Weltfriedenskirche zu Hiroshima angebrachter Hinweis auf eine Spende der NRW-Hauptstadt an die geschundene atomverseuchte Stadt. Die Gabe erhielten die Japaner 1954!

|

Schülerinnen im Friedenspark mit Blick auf das Friedensdenkmal, die Ruine der ehemaligen Messehalle am Motoyasu-Ufer von Hiroshima. Foto/ Bildquelle © rheinische ART 2025 |

Die Stadt am Rhein war nicht die einzige, die an Hiroshima spendete. Anlässlich der Einweihung der dortigen Friedenskirche, die auch UNESCO-Kulturerbe ist, sandten damals im Rheinland ansässige engagierte Unternehmen und Institutionen, vor allem Städte, Kunstwerke und kirchliche Gebrauchs- und Einrichtungsobjekte.

|

Detail aus der Portalgestaltung. "Düsseldorf an Hiroshima". Foto/ Bildquelle © rheinische ART 2025

|

Aus dem Haushalt der Hauptstadt des noch jungen Bundeslandes Nordrhein-Westfalen wurde das Bronze-Portal am Haupteingang der Kathedrale finanziert. Für den Entwurf wurde seinerzeit der Klever Künstler und Beuys-Lehrer Ewald Mataré (mehr) gewonnen.

Das Mosaik-Altarbild des Künstlers und Bildhauers Karl Knappe schenkte der damalige Bundeskanzler Konrad Adenauer der Stadt Hiroshima. Das Land NRW stiftete Gitterkonstruktionen am Kircheneingang und im Altarraum.

Und bis heute läuten regelmäßig die vier Turmglocken gut hörbar, die von der Stadt Bochum nach Hiroshima gingen. Den Guss der Glocken übernahm der Bochumer Konzern BVG, Bochumer Verein für Bergbau und Gußstahlfabrikation, kurz „Bochumer Verein“ genannt. Die Läutemaschinen stiftete die auf Kirchentechnik spezialisierte Maschinenbauunternehmung Diegner & Schade aus Dorsten in Westfalen.

|

Ort der „Seelen der Verstorbenen“. Kenotaph im Friedenspark von Hiroshima. Der Park ist so angelegt, dass das Friedensmuseum, das Kenotaph, Friedensflamme, Friedensteich und Friedensdenkmal (Ruine) eine durchgängige Sichtachse in der beschriebene Reihenfolge bilden. Foto/ Bildquelle © rheinische ART 2025 |

Nun jährt sich der erste atomare Bombenabwurf zum 80. Male. Hiroshima und Nagasaki, seit August 1945 Mahnmale einer apokalyptischen Kriegsführung mit Atombomben, beklagten mehr als 150 000 Tote. Beide Städte wurde nahezu völlig zerstört. Die Fotografien des sogenannten Bombendoms von Hiroshima sind seither Ikonen der Kriegsbild-Berichterstattung.

|

Eine der berühmtesten Ruinen der Welt: das Friedensdenkmal von Hiroshima, die sogenannte Atombombenkuppel. Foto/ Bildquelle © rheinische ART 2025

Die Hiroshima Prefectural Industrial Promotion Hall vor der Zerstörung. Das Gebäude lag 160 Meter vom Hypocenter entfernt und brannte völlig aus. Alle Beschäftigten kamen ums Leben. Bildquelle © Courtesy of the Hiroshima Peace Memorial Museum Hiroshima

|

Ein Museum und ein Friedenspark bilden heute am Ort des Grauens ein großes Areal mitten in der Stadt. Ein zentraler Gedenkstein (Kenotaph) in Form eines Bogens ermöglicht einen Blick auf einen künstlichen Teich und am Ende des Gedenkweges wird die Sicht auf den ikonischen „Atombombendom“ gelenkt.

Die einstige Messehalle ist einer der wenigen Baukörper in der Stadt, die die Atomexplosion an jenem 6. August 1945 um 8. 15 Uhr einigermaßen überstanden.

Die Stahlbeton-Ruine ist als Mahnmal erhalten. Hingegen wurden so gut wie alle in der typischen japanischen Holzbauweise errichteten Gebäude der Hafenstadt durch die Druckwelle zerstört und verbrannten hernach.

Die Weltfriedenskirche, die als „Gedächtniskathedrale für den Weltfrieden“ dient, entwarf der japanische Baumeister Murano Tōgo (1891 –1984). Die Gedenkstätte entstand aus den Trümmern der örtlichen Pfarrkirche von Noborichō, die durch die Atombombe zerstört wurde.

Das Kirchen-Gebäude wurde nach Einweihung mit dem Preis der japanischen Gesellschaft für Architektur ausgezeichnet. Das Bauensemble Gedächtnis-Kathedrale und das entfernter davon liegende Friedensgedächtnismuseum wurden 2006 als erste Nachkriegsgebäude des Landes zum wichtigsten Kulturgut Japans ernannt.

|

Eingang zur katholischen Kathedrale Weltfriedenskirche in Hiroshima. Die Portaltüren wurden von dem rheinischen Bildhauer Ewald Mataré gestaltet und von der Stadt Düsseldorf als Geschenk übertragen. Foto/ Bildquelle © rheinische ART 2025 |

|

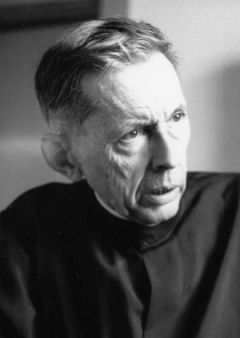

Hugo Lassalle erlebte den Bombenabwurf in der Kirche in Noboricho, rund 1200 m vom Hypozentrum entfernt. Durch Glassplitter im Rücken und am linken Bein schwer verletzt, entkam er dem Feuer zum Flussufer. Foto © Hiroshima Pease Memorial Museum. 20. September 1965 Courtesy of The Chugoku Shimbun |

Maßgeblichen Anteil zur Fertigstellung der Kirche hatte der aus Nieheim bei Höxter stammende deutsch-japanische Jesuitenpater Hugo Makibi Enomiya-Lassalle (1898–1990). Er lebte, bevor er nach Japan übersiedelte, in Münster/Westfalen.

Der Jesuit, der auch Zen-Meister und Buchautor war, gilt als Wegbereiter der Verständigung zwischen Zen-Buddhismus und Christentum. Lassalle hatte den US-Atomangriff, trotz seiner Nähe von rund einem Kilometer zum Bodennullpunkt, überlebt.

Die dramatischen Erlebnisse des Kirchenmannes griff der Reporter John Hersey in seinem Buch Hiroshima auf (siehe Hinweise unten). Lassalle wurde unter dem Namen Makibi Enomiya japanischer Staatsbürger und 1948 Generalvikar der Diozöse Hiroshima.

rART/cpw

► Die charakteristischen Stahlstützen des Kuppeldachs auf der Messehalle hatten die Druckwellen und Brände überstanden. Ihnen verdankt das Mahnmal seinen heutigen Namen. Das Gebäude diente ursprünglich als Ausstellungsort für Handelswaren. Es wurde 1915 nach Bauplänen des tschechischen Architekten Jan Letzel errichtet. Die Baureste werden seit dem Bombenabwurf in ihrem Nachkriegszustand konserviert. 1996 wurde die Ruine zum UNESCO Weltkulturerbe erklärt.

► Nach einer Neugründung firmierte das Bochumer Montanunternehmen BVG ab 1951 als Gußstahlwerk Bochumer Verein AG. Es war für die Glockengießerei berühmt.

Zum Gedenken

an die Toten von Hiroshima.

Orgelkonzert von Wilhelm Kempff 1956 in der Weltfriedenskirche auf YouTube hier

Das könnte Sie auch interessieren.

Literaturhinweise:

John Hersey Hiroshima. Englisch. Bestseller aus dem Jahr 1946. Deutsch: John Hersey Hiroshima. 6. August 1945 - 8 Uhr 15. Mit einem Vorwort von Robert Jungk. Europäische Verlagsanstalt, Hamburg 2005. 187 Seiten. Der Autor hatte Überlebende ausfindig gemacht, und ihr Erleben des Abwurfs und der unmittelbaren Zeit danach festgehalten. Obwohl der Text fast 80 Jahre alt ist, ist er packend, eindringlich und erschütternd. Die Publikation gilt als eine der herausragendsten journalistischen Leistungen des 20. Jahrhunderts.

Marguerite Duras Hiroshima mon amour, Filmnovelle, Erstveröffentlichung 1960. Printausgabe in Deutsch. Suhrkamp Verlag, 2001, 1. Auflage, 123 Seiten Taschenbuch, ISBN 978-3518366127

Filmhinweis: Hiroshima mon amour, Filmdrama von Alain Resnais aus dem Jahre 1959. Schwarz-Weiß, Drehbuch Marguerite Duras. 14 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs reist eine französische Schauspielerin nach Hiroshima, um einen Antikriegsfilm zu drehen. Dort begegnet sie einem Architekten, mit dem sie ein Verhältnis beginnt. Die Präsenz des Krieges ist in Japan allgegenwärtig und erinnert die Französin an ihre traumatischen Erlebnisse in den Jahres des Weltkriegs. Der Film gilt wegen seiner innovativen Filmschnittästhetik als einer der ersten Vertreter der französischen Filmrichtung Nouvelle Vague. Film-Trailer hier